※この記事には広告表現を含みます

こんにちは!

子持ちボードゲーマーのツカヤです!!

みなさんは都道府県について詳しいですか?

ボクはねえ詳しくないです!!だから知ってるよ

いやね、流石のボクだって北海道の場所だったり沖縄の場所だったりはしっかり把握してますよ?誰でも知ってる

でもね

「群馬県と茨城県、大きいのはどっち?」

とか

「島根県と佐賀県、人口が多いのはどっち?」

なんて言われて分かるわけないでしょ!!

学生の頃はよくこんなの覚えてたなあ。

……いやこんなこと覚えたか?

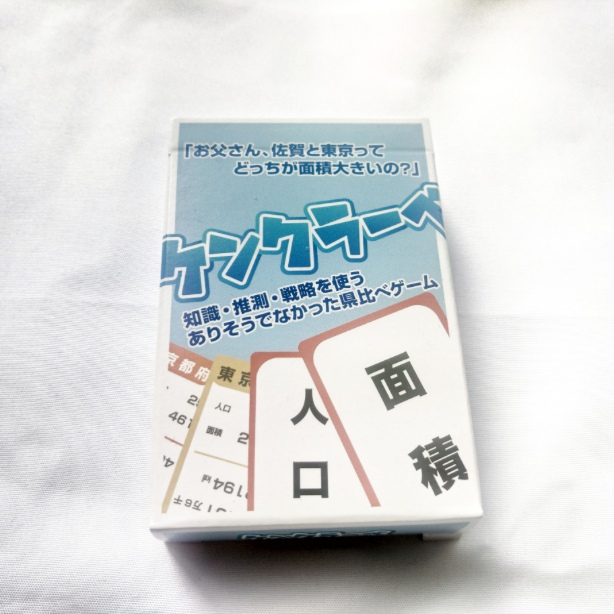

ということで今回はそんな都道府県の面積だったり人口だったりといった地利について、ゲームを遊びながら覚えることができるボードゲーム ケンクラーベを紹介していきます。

この記事では主に

- ケンクラーベのルールと遊び方

- ケンクラーベを実際に親子で遊んだ感想

- ケンクラーベの口コミ

について紹介しています。

| 商品情報 ジャンル:知識・推測・戦略カードゲーム 対象年齢:6歳~ プレイ人数:2~6人 プレイ時間:15~30分 発売元:株式会社FNO 販売価格:2,300円(税込) |

目次

ケンクラーベは都道府県の人口・面積を使って戦う県比べゲーム

ケンクラーベは都道府県の人口・面積を使って戦う知識・推測・戦略系ボードゲームです。

人口や面積の大小をくらべることで勝敗を決める、というシンプルな内容ながら読み合いや戦略、知識が求められる高いゲーム性が。

ゲームを通して知識が身についていくので小学生ぐらいの子供と遊ぶと、知育ゲームとしても力を発揮してくれます。

なお大人であるボクにとってもいい勉強になりました(笑)

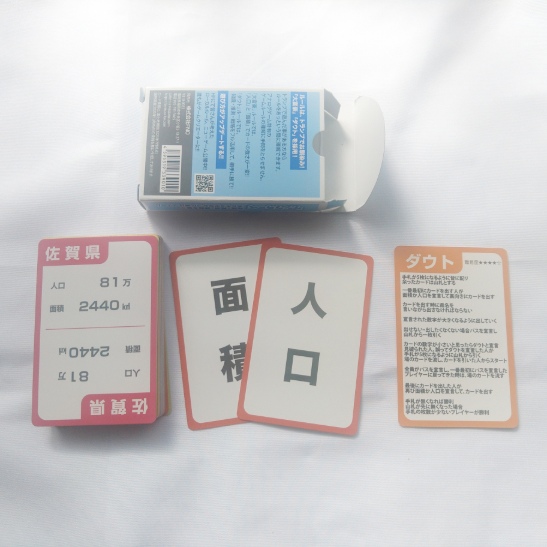

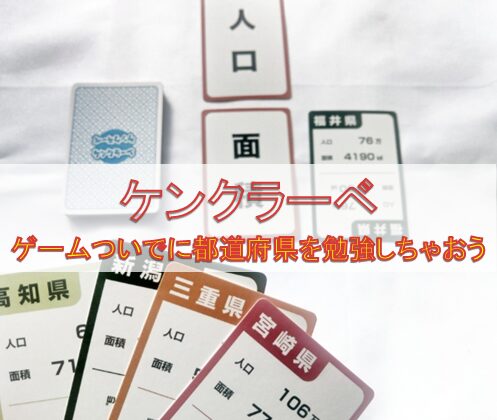

ケンクラーベの内容物

以下ケンクラーベの内容物です。

①カード 50枚

②ルールブック 1枚

カードの内訳は都道府県カード:47枚、ルールカード:1枚、ジャンルカード:2枚となっています。

ケンクラーベのゲームの準備

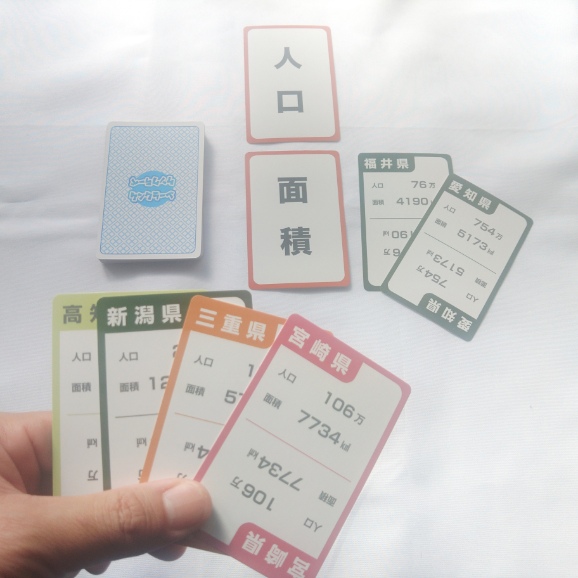

都道府県カードを各プレイヤーに5枚ずつ配ります。

残った都道府県カードは山札としてよくシャッフルして場の中央に配置してください。

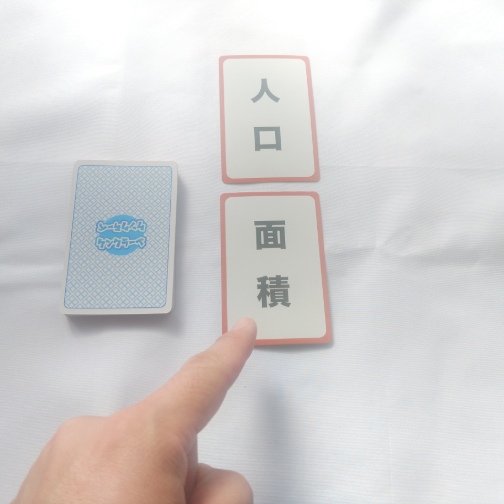

ジャンルカード(面積・人口)を適当な場所に並べておくとゲームがスムーズに進みますよ。

ジャンケンやサイコロなど適当な方法でスタートプレイヤーを決めたらゲームスタートです。

後述するルール①②どちらを選んでもゲームの準備は同じとなります。

ケンクラーベのルールと遊び方① 大富豪編

ケンクラーベのルールと遊び方(大富豪編)について紹介します。

①都道府県カードを場に出す

②新しく都道府県カードを場に出す

③手札がなくなったら勝利

①都道府県カードを場に出す

スタートプレイヤーはジャンル(面積か人口)を選択してから、手札の都道府県カードを場に出します。

都道府県カードを場に出すときは県名を宣言してください。

都道府県カードを場に出したあと、次プレイヤーにターンを移します。

②新しく都道府県カードを場に出す

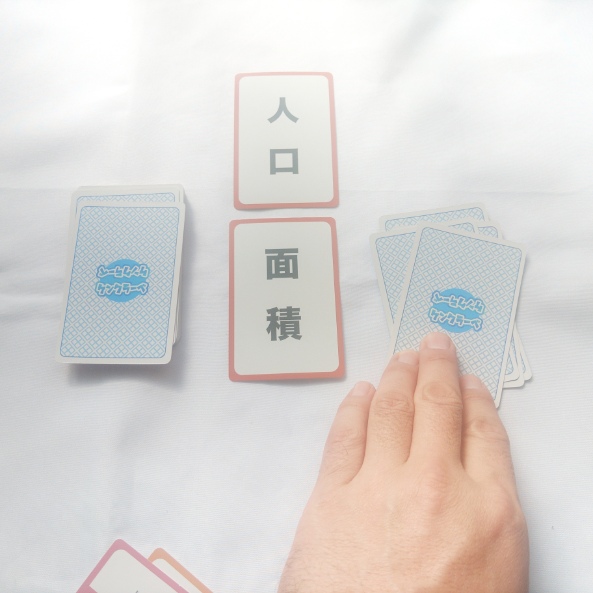

次プレイヤーは場に出された都道府県カードよりも数字が大きくなるように、手札の都道府県カードを場に出します。

場に都道府県カードが出すことができない、または出したくない場合はパスを宣言してから山札から都道府県カードを1枚引いてください。

全プレイヤーがパスを宣言したら最後に都道府県カードを出したプレイヤーが、再びジャンルを宣言したあと手札の都道府県カードを場に出します。

③手札がなくなったら勝利

①~②の流れを繰り返していき、1番最初に手札をなくしたプレイヤーが勝利です!!

ケンクラーベのルールと遊び方② ダウト編

ケンクラーベのルールと遊び方(ダウト編)について紹介します。

①都道府県カードを場に出す

②新しく都道府県カードを場に出す

③ダウトを宣言する

③手札がなくなったら勝利

①都道府県カードを場に出す

スタートプレイヤーはジャンル(面積か人口)を選択してから、手札の都道府県カードを「ウラ向き」で場に出します。

都道府県カードを場に出すときは県名を宣言してください。

都道府県カードを場に出したあと、次プレイヤーにターンを移します。

②新しく都道府県カードを場に出す

次プレイヤーは場に出された都道府県カードよりも数字が大きくなるように、手札の都道府県カードを場に出します。

場に都道府県カードが出すことができない、または出したくない場合はパスを宣言してから山札から都道府県カードを1枚引いてください。

全プレイヤーがパスを宣言したら最後に都道府県カードを出したプレイヤーが、再びジャンルを宣言したあと手札の都道府県カードを場に出します。

③ダウトを宣言する

場に出された都道府県カードの数字が小さいと思ったプレイヤーは「ダウト!」と宣言します。

※ダウトの宣言は好きなタイミングで可能

場に出された都道府県カードの数字が実際に小さかったら都道府県カードを出したプレイヤーが、数字が大きかった場合はダウトを宣言したプレイヤーが手札が5枚になるように山札から都道府県カードを引いてください。

その後、場の都道府県カードを流してからカードを引いてしまったプレイヤーからゲームを再開します。

④手札がなくなったら勝利

①~③の流れを繰り返していき、1番最初に手札をなくしたプレイヤーが勝利です!!

いずれかのプレイヤーの手札がなくなる前に山札が切れてしまった場合は、その時点で手札の枚数が少ないプレイヤーが勝利となります。

ケンクラーベの評価

ケンクラーベの評価

3.75/5.00点

※評価の内訳や感想については記事内で紹介しています。

ケンクラーベを実際に遊んだ家族の感想

ケンクラーベを実際に遊んだ家族の感想を紹介します。

ケンクラーベを遊んだ妻の感想

親の立場で言うとゲームをしながら勉強に繋がるのは嬉しいね。

ゲーム自体は面白いんだけど、回数を重ねていくと物足りなくなってくるかなあ。

仕方がないことなんだけど47枚しかカードがないから、数字を一回覚えちゃうと飽きちゃう感じ。

面積と人口以外の情報もあると、もっと面白くなると思う。男女比率とか。

ケンクラーベを遊んだ娘の感想(高校生)

最初の数回は普通に楽しめたんだけど、馴れてくると只のトランプと同じになるのが残念だった。

なんか逆転要素のある、トランプにはない効果のカードがほしかったかな。

ケンクラーベを遊んだ息子の感想(小学生)

楽しいし都道府県のことを勉強できるのがよかった!

読み方とかイントネーションとか教えてもらえるのが嬉しい。

ケンクラーベの口コミ

ケンクラーベの口コミを紹介します。

ゲームを通して都道府県の情報を覚えられるという意見もあるようですね。

ケンクラーベのいい点と微妙な点

ケンクラーベのいい点と微妙な点を紹介します。

ケンクラーベの微妙な点

知識量で勝敗に差が出やすい

子供と一緒に遊んでも十分に楽しめるのですが、どうしても大人と子供では知識量に差があるため大人の方が勝ちやすいです。

とはいえゲームを通して知識が身についていくので、だんだんと勝敗は落ち着いてきますよ。

ケンクラーベのいい点

トランプルールがベースなので覚えやすい

ケンクラーベのルールベースはトランプの「大富豪」や「ダウト」なので、トランプを遊んだことがある人ならすぐにルールを覚えることができます。

ゲームを通して知識がつく

ゲームを遊ぶことで自然と都道府県についての知識が身についていきます。

人口や面積はもちろんですが小さな子供であれば、都道府県の名前や読み方を覚える練習にも。

実際小学生の息子はこのゲームを遊んでいくつもの県の名前や読み方を憶えてくれました。

大人から子供まで楽しめる

知育ゲーム感が強いケンクラーベですが比べる対象が面積や人口のため、大人でも正確な数値を覚えていないことがほとんど。

大人同士で遊んでも

「え!? こっちの方が人口少ないの!?」

とか

「ええ~。これどっちだ??」

みないな知識があるからこその盛り上がりを楽しめます。

ケンクラーベで楽しく遊びながら地理を学ぼう!

| 息子の評価(小学生) | 5.0点 |

| 娘の評価(高校生) | 3.0点 |

| 妻の評価 | 3.9点 |

| 僕の評価 | 3.1点 |

| 総合評価 | 3.75点 |

ケンクラーベの微妙な点

- 知識量で勝敗に差が出やすい

ケンクラーベのいい点

- トランプルールがベースなので覚えやすい

- ゲームを通して知識がつく

- 大人から子供まで楽しめる

以上がケンクラーベ 遊びながら地理を学べる県比べゲームのルールと家族で遊んだ感想を紹介でした。

初見では大人と子供で遊ぶと一方的な展開になりがちですが、ゲームを通して地理についての知識が身についていくので徐々に差が縮んでいきます。

トランプの遊び方がベースなのでルールを覚えやすく、誰でも簡単に遊ぶことが可能です。

知育ゲーム感が強いものの大人同士では楽しめない、ということはなく知識があるからこその迷いや読み合いが生まれるので大人だけでも十分に楽しめます。

別記事ではケンクラーベ以外にも知育や勉強に役立つボードゲームについて紹介しているので、気になる方は覗いてみてくださいね。

他にも面白いボードゲームをたくさん紹介していますので、よかったら別の記事も読んでみてくださいね!!

コメント